ウィーンモダン展

・・・新国立美術館にて

副題に「クリムト シーレ 世紀末への道」とあり、

この展覧会は、主にグスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品とを同時観ることができる、

いい企画と思っていた。

しかし、第4章「1900年ー世紀末のウィーン」になって、

クリムトとシーレその他の人たちの作品が並んでいた。

カタログの表題は「VIENNA モダニズムへの途上」とあり、

これがオーストリア側の意図のようで、

日本で展覧会を開催するにあたり、日本で有名なクリムトとシーレの名を表面に出すことにした、

と私は推測(邪推?)した。

おそらく主催者側は、ウィーンが近代都市に生まれかわる時期に焦点をあて、

その経過について企画したのだろう。

これはこれとして、ウィーンの歴史と文化を概観するにはちょうど良い。

第1章「啓蒙主義時代のウィーン」。

第2章「ビーダーマイヤー時代のウィーン」。

そして、第3章「リンク通りとウィーン」では

城壁を壊して環状道路を、

すなわち<リンク通り(リンクシュトラーセ)>を造ることがいかに重要であったかを示す。

ヨーロッパ中世の都市は、敵の侵入を防ぐために、外周にぐるりと城壁を巡らせていて、

近代都市の発展は、この城壁を取り壊すことで成し遂げられた。

ウィーンの都市開発は完成するまでに50年以上かかったという。

展示によって、確かに現在のウィーンとなるまでの概観が分かり、

現在のパリなどヨーロッパの主要都市も同様にして発展してきたようだ。

写真上、完成したリンクシュトラーセのパノラマ。今日のウィーン旧市街にあたるのか。

リンクシュトラーセ、宮殿などなどの建設中に、

従事した労働者たちはみすぼらしい小屋や穴ぐらに住んでいたという。

ウィーンが帝都らしい都市に生まれかわる際の負の側面があった。

写真① :リンクシュトラーセ部分、左手前・・国会議事堂

写真② :建設中の現場

<リンクシュトラーセ>の建設を通して、

ウィーンがハプスブルク帝国の帝都に相応しく生まれ変わる様子が分かった。

ただ、私の観たいのはクリムトそしてエゴン・シーレの作品だった。

特にシーレの作品は実物ではなく、

映画「クリムト エゴン・シーレとウィーン黄金時代」でしか見ていなかったので、

(その後「死と乙女」を見たけれど)。

この展覧会では、ウィーンが<芸術の都>としてヨーロッパ有数の都市となった状況を

多数の展示作品により示し、私を<なるほど>と頷かせる。

また、映画「クリムト」でも、

私は19世紀末~20世紀初頭の<芸術の都>ウィーンの雰囲気を知り、

映画とこの展覧会を合わせ観ることができたのは、

当時のウィーンを知るうえで大きな収穫となった。

さて、私が観たかったクリムトとシーレ。

*それに、クリムトが創始した分離派についても、この展覧会で理解が深まった。

分離派のメンバー :左側奥で着席しているのがクリムト。

第1回分離派展ポスター(検閲前)

:ミノタウロスを退治するテセウス(分離派のシンボル)と右側パラス・アテナ。

この展覧会の作品中、

ポスターにも載っているクリムト作「エミーリエ・フレーゲの肖像」が唯一撮影許可だった。

エミーリエ・フレーゲの肖像

また、クリムトの代表的作品では

「パラス・アテナ」(「裸の真実」を左手の上に乗せている)を観た。

上、「パラス・アテナ」と「裸の真実」

:戦闘的なパラス・アテナと、その胸当ての嘲笑するメンドーサ。

ウィーン芸術協会を脱退したクリムトら分離派の意気込みを表している。

「裸の真実(ヌーダ・ヴェリタス)」

しかし、多くは初期の作品や人物のデッサン、分離派展のポスターなど。

*同時期開催の都美術館の「クリムト展」の影響のようだ。

、

それでも、私は両方の展示作品を観る機会があって、

おおよそクリムトの作品を網羅的に観ることができたと満足した。

今回、クリムトのデッサン画もけっこう印象に残った。

伸びやなタッチで描く、女性の丸みを帯びた姿などに

黄金様式と違った描き方もまた、<これもクリムトなんだ!>と。

また、私の好きなクリムト作品の一つに「愛」がある。

幸せそうな恋人たちの上にはなにやら不気味な群像、これもクリムトらしい寓意か。

左右の花は当時流行のジャポニズムから。

「愛」

また、この展覧会のポスター

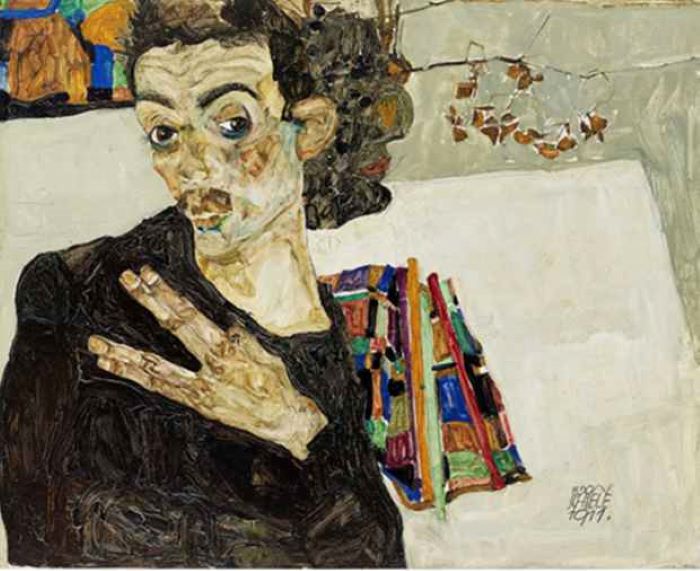

エゴン・シーレでは、

署名の下に1911年とある「自画像」(ポスターになった)がやはり印象深い作品。

シーレの油彩画は、いろいろな絵具を塗り込め、

重ね塗りする(或いは塗り替える)ような厚みある独特の描き方が観られる。

上、署名の下に1911年とある「自画像」

この「自画像」では、左手の指が異様に長く<節くれだった>ように描かれている

(他の作品にも観られる)。

また、頭の左隣には<ポット>が描かれている。

私は初めのうち、頭髪とポットの区別がつかず、ポットが描かれてるとは分からなかった。

しかもその右輪郭を見ると、人の横顔らしきものが浮かびあがる。

また、人物画では、痩せこけた身体、細すぎる腕などなど、全く写実を否定した描き方により、

誰もマネしようもない、独特の画風になっている。

シーレは自分の心象に映ったままに描いたのか?

とすると、彼の複雑な感情をどう理解すれば良いのか?

この「自画像」は、まさにシーレらしい描き方、異様な手の描き方などなどで、

シーレの代表作品の一つになっている。

クリムトと並びシーレは、彼らの独創的な画風によって、

この時代を象徴する代表的な画家であったことは確かだ。

この展覧会で、さらに私は興味深い画風のオスカー・ココシュカを知った

(まだ、コメントできないけれども)。。

「殺人者、女たちの希望」 :オスカー・ココシュカ作

なお、映画にもクリムトとシーレの美術作品のいくつかを掲載しています。

映画ページへリンク