月岡芳年

・・・最後の浮世絵師

コロナ禍で控えていた美術館巡り。

久しぶりに原宿の太田記念美術館に行った(9月11日)。

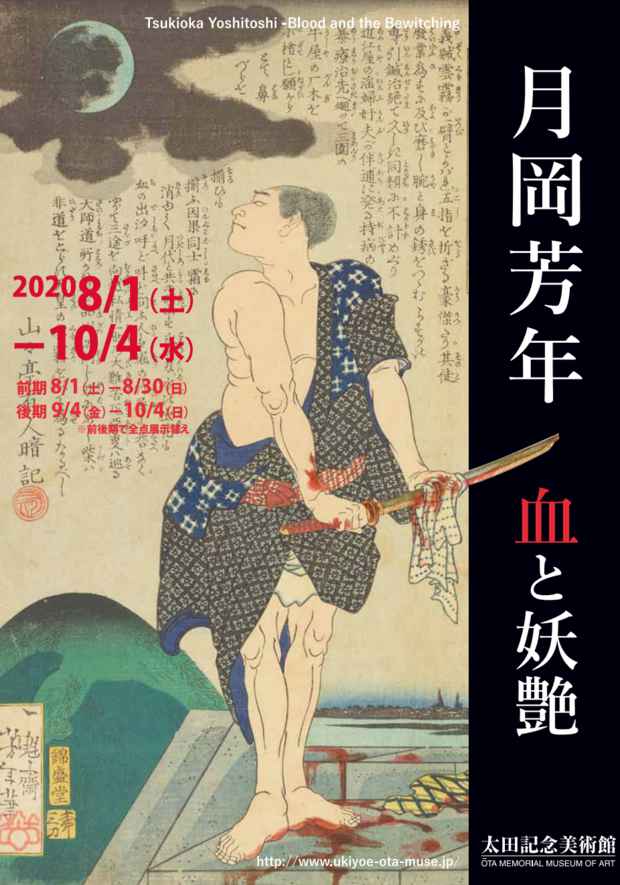

月岡芳年の浮世絵展、「血と妖艶」を観る。

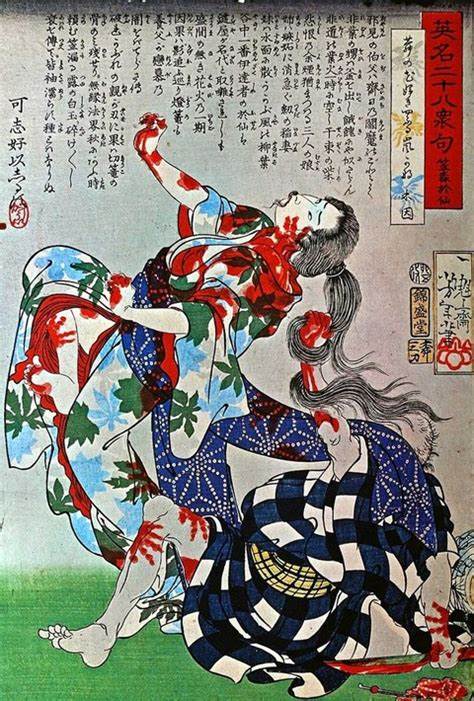

上、美術館ポスター。義賊雲霧仁左衛門の子分、因果小僧六之助。

正体がばれてやむなく殺した。「英名二十八衆句」から。

原宿は1年ぶり、あの時は<ロリータ・ファッション>の若い女の子たちがたくさんいて、

その姿を堪能した(おばさん風もいたが)。

コロナ禍の中でも、人通りも多く原宿は賑わっていって、やはり若者たちの町の雰囲気。

私が月岡芳年を<最後の浮世絵師>と呼ぶのは、

天保10年~明治25年(53歳没)と、江戸を生きた著名な絵師だから。

また、歌川国芳の弟子でもあり、国芳の影響もあった。

月岡芳年が浮世絵の題材としたジャンルは多彩で、作品数は1万点にも及ぶという。

中でも、<血みどろ絵>または<無惨絵>と呼ばれる分野が、月岡芳年の<特異なそれ>で、

江戸川乱歩や三島由紀夫を惹きつけたという。

美術館の紹介文によると、

<妖艶な美女と深い闇>

「月岡芳年の美人画には、単に外見が美しいだけではなく、

どことなく妖しさが漂う女性たちが数多く登場します。

また、闇を舞台にした作品には、張り詰めたような緊迫感や、

妖怪や幽霊たちの不気味な存在感があふれています。

美人画の代表作「風俗三十二相」や、

月にまつわる歴史や物語を描いた「月百姿」、

あるいは妖怪を題材とした「和漢百物語」や「新形三十六怪撰」など、

さまざまな作品を通して芳年の妖しい魅力を紹介します。」

<凄惨な血みどろ絵>

「月岡芳年は、残酷な殺戮シーンや死骸を描いた「血みどろ絵(無惨絵)」と通称されるジャンルを手がけました。

飛び散る血をセンセーショナルに描いたそのおどろおどろしい表現は、

江戸川乱歩や三島由紀夫など、大正・昭和に活躍した文学者たちを惹きつけたことでも知られています。

血みどろ絵の代表作「英名二十八衆句」全14点のほか、

「東錦浮世稿談」や「魁題百撰相」など、

芳年が描いた残酷な作品をまとめて紹介します。」と。

他方、美術館のカタログでは、

第1章「妖艶」、第2章「闇」、第3章「血」と章立てしている。

第1章では美人画の「風俗三十二相」。

美人画といえ、哥麿の典型的な姿と違って、

しなやかな肢体により色気を醸し出すような、くだけた絵姿を描く。

例えば

ねむさう :明治の娼妓の風俗。客が帰った後か、指や腕の<たおやかさ>にも色気がある。

あつさう :お灸をしている。文政の内室の風俗。

首から背中にかけて、むき出された<白い肌のうねり>が色っぽい。

いたさう :寛政の女郎の風俗。手ぬぐいを噛み締めて激痛に耐える。

馴染み客の名を腕に彫っている。<起請彫>というようだ。

さらに、芳年が生きた時代の風俗。

例

にあいさう :弘化の廓の芸者風俗。男装の麗人(吉原の芸者)。

手にした扇子に「俄」とあるのは、吉原の夏イベント、即興で芝居などをする。

出演者は男装(歌舞伎役者のように)したという。

遊歩がしたさう :明治の細君の風俗。洋装の一点。オシャレな帽子、ウエストのしまったドレス、洋傘。

明治を生きる若奥さまが美しく着飾ってお出かけ。ただ、日本髪は変わらない。

次いで、「月百姿」がある。月を背景に、様々な逸話を題材に描く。

例えば、「朝野河晴雪月 孝女ちか子」。構図が素晴らしい。

無実の罪で囚われた祖父のために、孫娘のちか子が身投げして無実を訴える。

また、「月のものくるひ 文ひろけ」。

狂女 :恋人の死を知らせる文を読み、狂った娘が手紙を身にまとい、徘徊する姿。

第2章「闇」、夜を舞台にした武者絵や歴史画など。

また、漆黒の闇の中でうごめく妖怪や幽霊たち。怪異に満ちた姿が描かれる。

下の「むさしのの月」は、満月の中一匹の寂しげなキツネが川辺にいる。

川面に映える自分の姿を見ているのだろうか。芳年は孤独な自分をキツネに託しているのか。

芳年は幕末から明治の動乱の時代を生きた。

彼は上野の彰義隊の敗残の姿をも写生したという。

「西郷隆盛霊幽冥奉書」は、死してなお政府に<もの申す>と建白する隆盛を。

西郷隆盛 :軍服姿もきめ細かく描いている。

「小笹原政尾の局」。「東錦浮世稿談」から。

蛇と女 :無数の蛇に絡みつかれた政尾の局。のぞく白い脚が色っぽい。

「卒都婆の月」。あの美の象徴、小野小町が老婆になってしまった。

小野小町

なお、芳年の傑作「奥州安達がはらひとつ家の図」も忘れずに。

残酷なので、政府により発禁処分とされた。

安達が原へのリンクあり。

また、産女(うぶめ)もあった。

以前、京極夏彦の小説と映画「姑獲鳥の夏」があった。ネタバレすると、想像妊娠だった。

産女とは妊婦が死んで幽霊となり、胎児をいとしむ姿のようだ。

「幽霊之図 うぶめ」

産女 :後ろ姿から赤ん坊の足が見える。

第3章「血」は、芳年の<血みどろ絵>の世界。

識者によると、芳年は血のりの感じを出すために絵の具に

膠(獣類の皮、骨、腸などを煮出した液を冷まして固めたもの)を使用している、という。

三島由紀夫は「英名二十八衆句」について、

「ここには、幕末動乱期を生き抜いてきた人間に投影した、苛烈な時代が物語られてゐる。・・・」と。

<血みどろ絵>は余りここに掲載したくないのだが。

とりあえず、

笠森於仙 見ての通り血なまぐさい絵。「英名二十八衆句」から。

フォトモーションのズームで文字を拡大できるようにした。

月岡芳年の画には、詞書あるいは書き入れが多くある。