ジャポニスム

私は奥行きや立体感を無視して平面を強調したクリムトの描き方、<黄金様式>に以前から興味を抱いていた。

都美術館「クリムト展」を観て、なを惹きつけられた。

しかも、その技法は日本美術、ことに<浮世絵>の影響があると知って、そこから<ジャポニスム>に至った。

日本では、幕末~明治維新~文明開化と欧米の科学・文化に追いつくことが求められ、浮世絵などは廃れてしまう。

黒船来航

逆に、欧米では万国博覧会(ウィーン万博1873)で日本の美術工芸品が出展され、エキゾティックな日本美術への関心が深まり、

<ジャポネズリー(日本趣味)>という造語さえ生まれた。

ウィーン万博日本館入口

日本館展示室

出品磁器 :染付花龍文の磁器

下、日傘を差すサラ・ベルナール

特に、画家たちにとって浮世絵とその描き方は、従来の写実主義と全く違う技法で、彼らに大きな影響を与えたようだ。

浮世絵は、色彩豊かな絵柄と地の部分との輪郭をはっきり分け、明瞭に絵柄を際立たせる。

これが板摺という版画の特徴を活かした描き方かもしれない。

①クリムトのジャポネズリー

クリムトの作品では、「愛」や「17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像」などに、

日本的(或いは東洋的)な装飾が施されている。

彼は日本美術に関する著書をかなり研究し、春画をも所持していた。

また、クリムトの主宰する1900年の第6回分離派展は日本美術を特集し、そのポスターは日本画になっている。

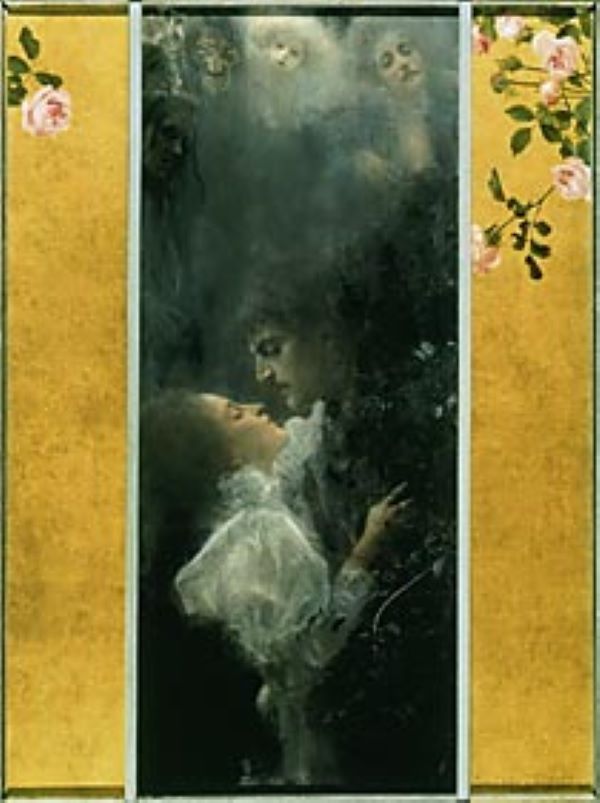

下、「愛」 :幸せそうな恋人たちの上にはなにやら不気味な群像。

これもクリムトらしい寓意か。

左右の花は当時流行のジャポニズムから

クリムトのページへのリンク

<ジャポネズリー(日本趣味)>はクリムトばかりでなく、ゴッホを初めとして多くの美術家、画家に及ぶ。

②ゴッホのジャポネズリー

ゴッホは、弟のテオと浮世絵をコレクションしていた(500点近いという)。

当時は、貧乏絵描きのゴッホでも手に入れられたほどだから、相当に廉価だったのだろう。

ゴッホ美術館(アムステルダム)に所蔵されている。

ゴッホ美術館ポスター

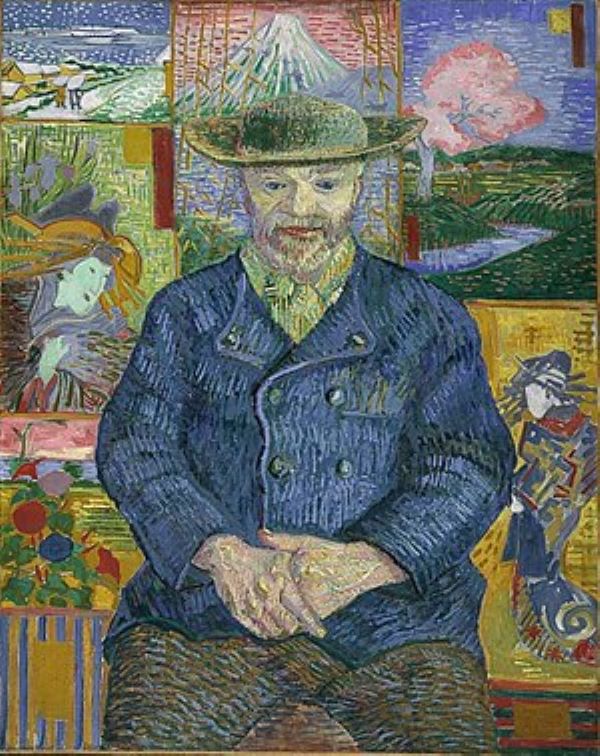

例えば、浮世絵を背景に描いた「タンギー爺さん」の肖像画は2点ある。

下の肖像画の背景には6つの浮世絵が描かれている。

*詳しくはゴッホのページに

下、「タンギー爺さん」 :ゴッホ作

ゴッホのページへのリンク

③ジャポネズリーの画家たち

クリムト、ゴッホと紹介したので、ほか画家たちにも触れないといけないかなと。

浮世絵ばかりでなく、日本画の技法の影響がみられる。

彼らは、屏風や襖に描かれた花々、生け花などの日本風の独特の描写に興味をいだき、

また、色彩にあふれ豊かな装飾を施した日本の服装<和服>に魅了されたようだ。

クロード・モネ作、「ラ・ジャポネーズ」、モネ夫人カミーユがモデル。

私はこの作品がジャポネズリーの最高傑作と思う。

扇子の後ろのうちわ 利根川の舟 川口付近 銚子か。

人物以外の全てが日本風。茣蓙の上で立ち姿も芸者風、武者絵は誰かの作を模写したのかもしれない。

カミーユは32歳の若さで夭折、佳人薄命の典型。

下、「ラ・ジャポネーズ」 :モネ作

ジャポネズリの画家たち

「エミール・ゾラの肖像」 :エドァール・マネ

「磁器の国の姫君」 :ジェームズ・マクニール・ホイッスラー

「室内にいる日本の女」 :ユリウス・ヴィクトル・ベルガー

ジェームズ・ティソ作 屏風を眺める女性を描いてるが、この女性は何を見てるのだろうか?

「菊のある婦人像」 :エドガー・ドガ

「魔性のヴィーナス」 :ダンテ・ゲイブリエル

「オフェーリア」 :ジョン・エヴァレット・ミレイ

交響詩「海」の表紙。もちろん北斎ですね。 :クロード・ドビュッシー