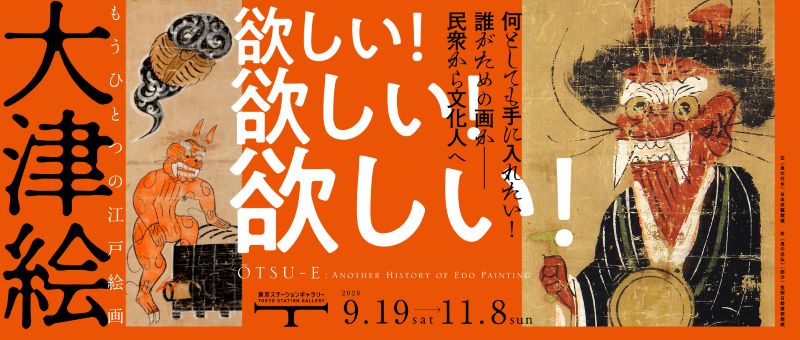

大津絵

・・・東京ステーションギャラリー

参考図録「もうひとつの江戸絵画 大津絵」

ずっと以前に、<大津絵>を観たかなと、かすかな覚えがあった。

東京ステーションギャラリーで「大津絵」展があると知り、コロナ禍だが、行くと決めた。

東京駅は、もう十年以上も来てなかったので<お上りさん>状態であった。

大津絵は、浮世絵でも、狩野派などの本格的な絵画でもなく、<土産物>として売られていた。

東海道五十三次の大津の宿とその周辺追分などで、伊勢参りなどの旅人が買い手だったという。

大津絵は、<型紙>や<版木押し(エンボス加工?)>で輪郭を作り、素早く手彩色するだけ。

*下の画像のように、型紙を作りすばやく手彩色すれば、できあがり。

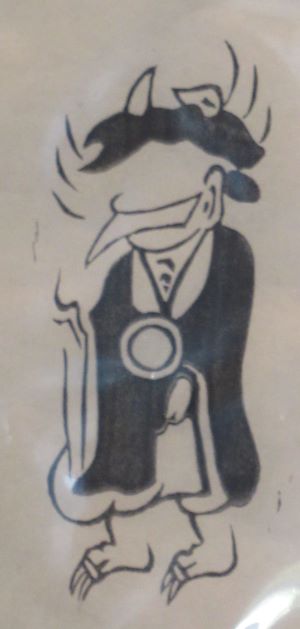

「鬼の念仏」は代表的画題で、仏の慈悲と裏腹な人間の欲(三毒)を風刺しているようだ。

添えられる道歌の一つに、「慈悲も無く情けもなくて念仏をとなふる人の姿とやせん」がある。

| 型紙 |

→ |

鬼の念仏 |

|

|

|

こうして、安価で量産できる大津絵は、土産物として大事に所蔵するものではなく、

江戸も終わりにすたれる。

現在残る大津絵は、明治以降、絵画として注目した文人や画家など<コレクター>が収集していた。

コレクターからコレクターへ受け継がれて、現在の<大津絵コレクション>がある。

大津絵は、<仏画>から始まる。

芭蕉の俳句「大津絵の 筆のはじめは 何佛」から、「大津絵」と呼ばれていたことも分かる。

*仏画から始まるが、どうも<仏教>よりも<道教>の影響が大きいか。

添えられる台詞も<道歌>と云うので。

その後、世俗的な画題が百種以上でき、神仏や人物、動物などがユーモラスに描かれ、

<道歌(教訓や風刺の歌)>が添えられた。また、<護符>としても用いられた。

また、文化・文政期には、画題が「大津絵十種」としてまとめられる。

土産物であったが、<優れた絵>は江戸時代でも屏風に貼られたり、掛軸や図巻として残っていた。

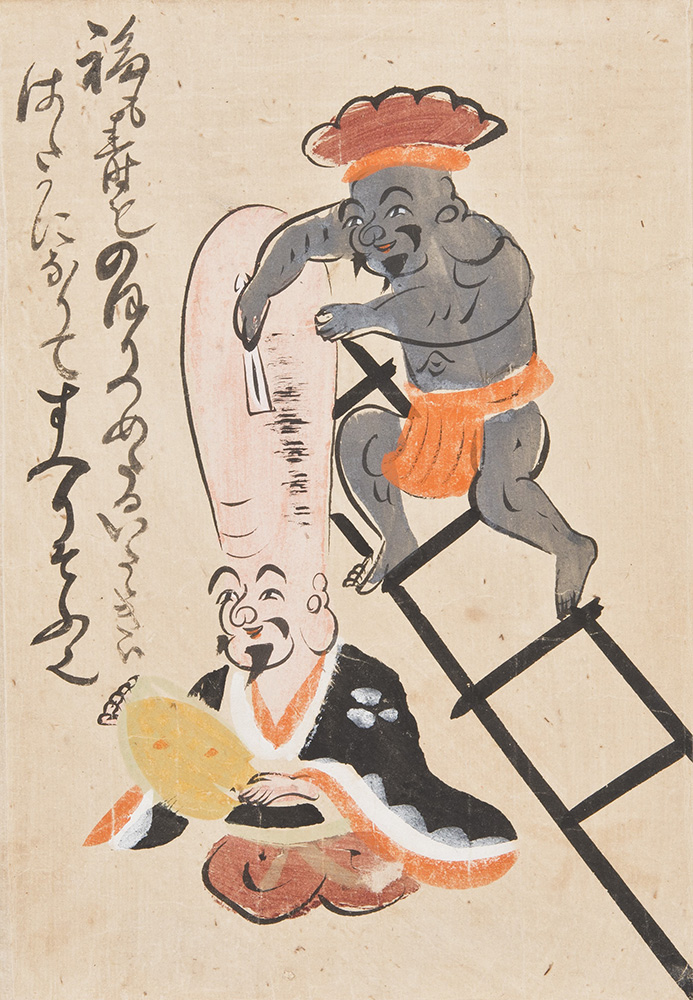

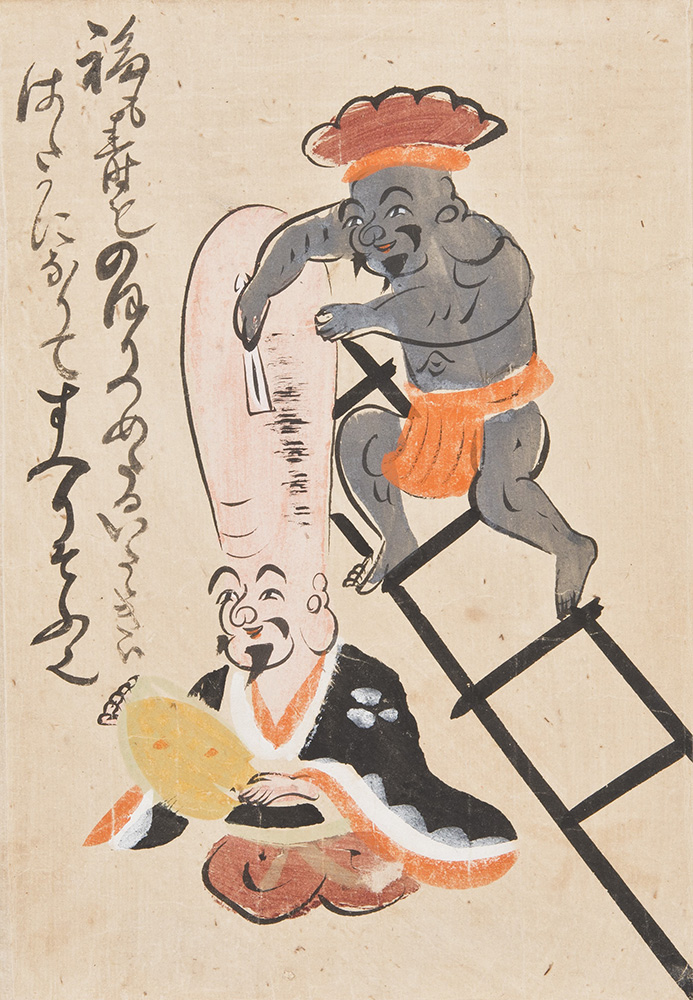

大津絵十種の画題の一つに「外法梯子剃」がある。

<外法>は寿老人(福禄寿)、梯子剃りするのは大黒。

道歌は「福も寿ものほりつめたるいたゝきハ はたかになりてすへりそふ也」

*財(大黒)を求めすぎては寿(寿老人)を損ねる、欲は剃るべしということか。

護符としては「長寿を得る」効用が。

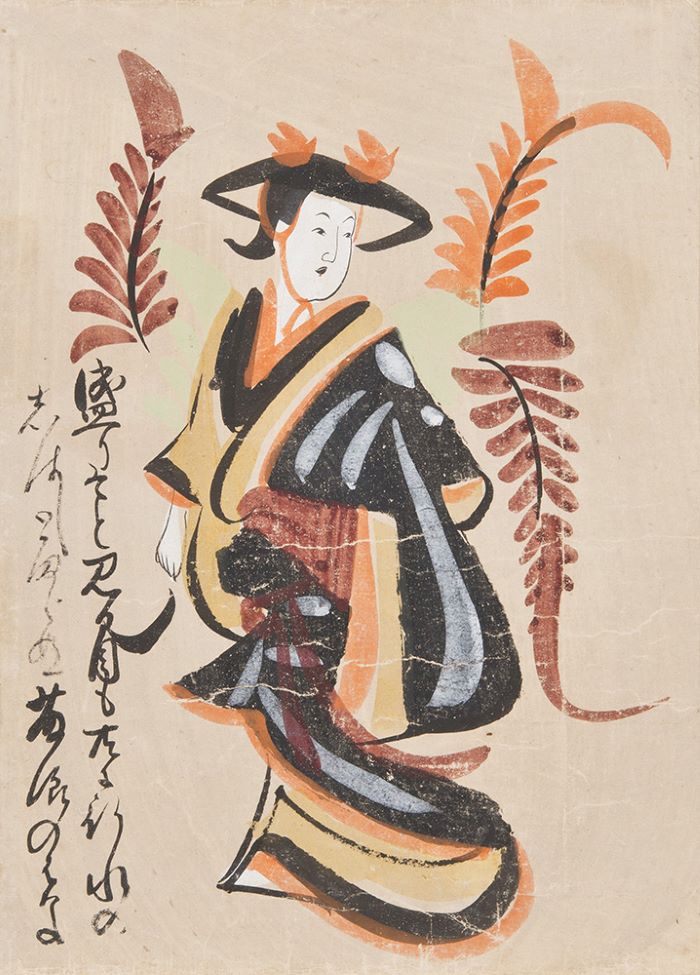

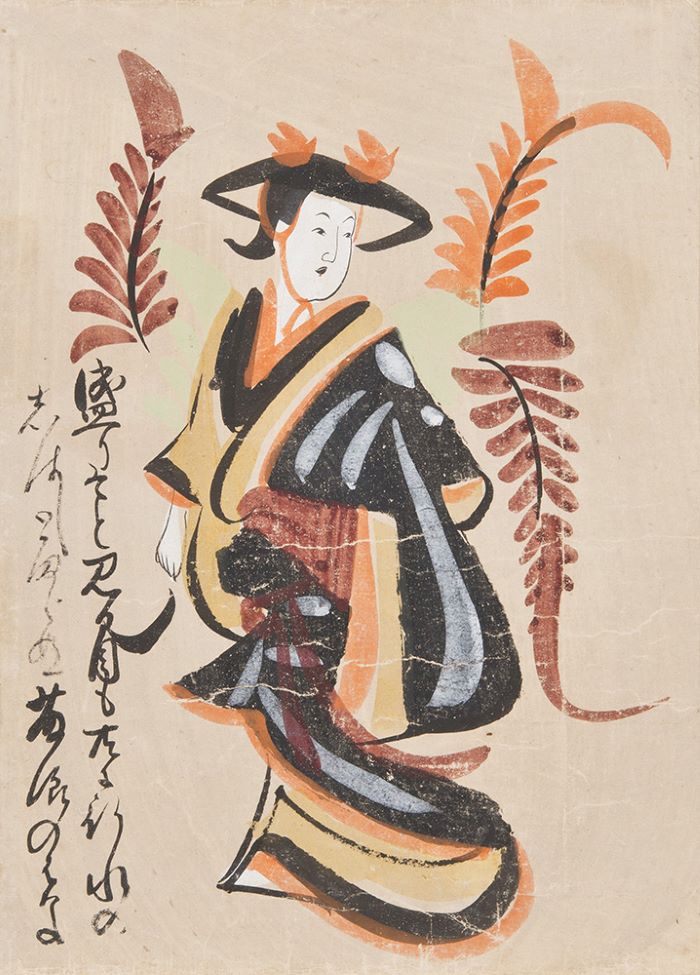

綺麗どころでは、「藤娘」も十種の一つ。他に「花売り娘」、「太夫」など。

この画題は、歌舞伎や舞踊に取り入れられて有名になったとも。

大津絵では、<黒の塗笠、黒い着物、背後に藤の花枝>が描かれる美人画。

この姿形のほか、いろいろバリエーションがあるが、この特徴で藤娘と分かる。

ここに添えられた道歌。

「盛りそと見る目も共に行水の しはしとまらぬ藤浪のはな」(意味は?)

上記、藤娘の姿形・特徴のように、大津絵では画題に沿ったさまざまなバリエーションがあり、

この「大津絵」展では、いろいろな姿形(添えられた道歌も違う)の作品が展示されている。

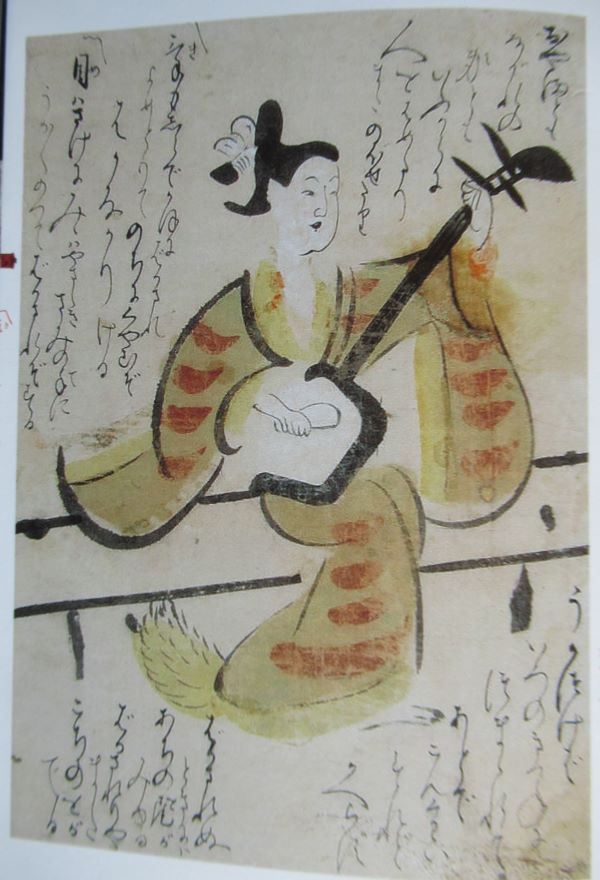

ちょっとそれるが、私は大津絵にも「狐女」の画題があると知った。

艶めかしい女の姿に化身したキツネが男をたぶらかす。

これは<玉藻前>の<九尾狐>伝承に由来するようだ。

浮世絵にも九尾狐伝承による画図を歌川国芳・月岡芳年たちが描いている。

上の画像、三味線を弾く女の着物の裾から<キツネの尾>が出て、見える。

道歌は右上、「おやまともながれの身ともいふからに 人をはめたりまたのぼせたり」

左上、「気もしらでかほにばかされよめとりて のちにくやむぞはかなかりける」

「目ハさけにみゝハやさしきさみの手に うか~のつてばかにされぞする」

右下、「うかつけばいろのきつねにつまゝれて あとでこんくわいすれどかへらず」

左下、「ばかされぬときにハあちの尾がみゆる ばかされりやまたこちのをがでる」

この「女狐」を掛け軸にしたものや、別の女狐もある。

掛軸

別の女狐

九尾狐へのリンク

このほか大津絵には<独特の画題>があり、見逃せない。

その幾つかをサムネイル形式で挙げてみよう。

サムネイルへのリンク