浮世絵技法

浮世絵についてほとんど関心の無かった私は、昨年都美術館で「奇想の系譜展」を観て、

歌川国芳の<寄せ絵>に興味を引かれた。こういう作品もあるのか、と。

その後、浮世絵に興味を持った私は、浮世絵がゴッホやクリムトなどの画風に影響を与えて、

「ジャポニスム」という流行語も生まれたと知る。

ジャポニスムへのリンク

ちょうど居住する町田で、国際版画美術館の「美人画の時代展」が開催されて、

その時初めて浮世絵版画の作り方を知って<なるほど>と感心した。

版画美術館で、<錦絵(色摺り版画)>の制作の手順をビデオコーナーで実際に見ることができ、

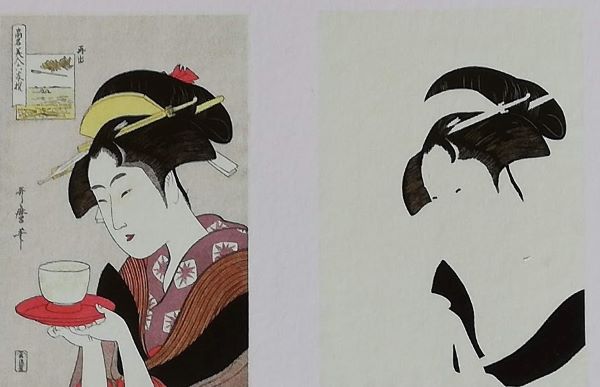

哥麿作「高名美人六家撰 難波屋おきた」が完成するまでに、九版の木版が必要で、

しかも実に繊細な彫り方をしていた。

上、右が<九版目>、髪と襟の模様。 左が完成した絵。

ビデオで彫師、摺師の凄い技巧が分かった。

よく見ると、おちょぼ口から歯と舌が覗き、<どうぞ>と言ってるのかもしれない。

かくして、浮世絵版画は、哥麿など絵師はもちろんのこと、彫師や摺師の巧みな技術、

そして版元の共同作業によってみごとに完成する。

その後、浮世絵展を江戸東京博物館、太田記念美術館、川崎浮世絵ギャラリーと観て回り、

浮世絵についてほぼ知り得たかな?と。

肉筆画と錦絵の区別がつかないほどの素人だった私は、川崎浮世絵ギャラリーで、

版画が墨摺絵から丹絵~紅絵~漆絵~紅摺絵~錦絵までに発達したと知り、

ここでも<なるほど>と感心した。

中でもツヤを出す漆絵が一風変わっていると。

また、太田記念美術館のガイドにより、<空摺>という技法もあると知った。

空摺は、和紙に凹凸の模様を施す技法(エンボス技法)。

実際に浮世絵を自分の手で取った時、光の加減によって、模様が浮かび上がったり、消えたりする。

月岡芳年の浮世絵にもあったが、鈴木春信の「雪中相合傘」にも<空摺>が使われている。

美術館のガラス越しでは、白衣や黒衣に模様(空摺)があるとは気づかない。

空摺① :白衣に菱形模様がはっきり見える。

空摺② :黒い衣裳にも施されている。

なお、墨摺絵から錦絵まで、浮世絵版画の発展については、下記のページへ。

浮世絵発展へのリンク