浮世絵詞書

・・・下記の著者の読みごたえある著書を参考にした。感謝!

太田記念美術館で月岡芳年の「血と妖艶」展を観た時、

浮世絵に<詞書(ことばがき)>または<書き入れ>が多くあった。

それらの浮世絵の由来や物語を表すと思うが、悲しいかな読めない。

もちろん、展示では説明が付してあるが、後になると記憶が定かでない。

そこで、詞書について書かれた本はないかと捜したところ、

早川聞多著「現代語訳 春画」を見つけた。

著者は浮世絵の詞書とその現代語訳を掲載。

さらに、それらの説明や解説はとても丁寧で読みごたえある。

春画もいい。

詞書に何と書いてあるのか、江戸の町人と同じ目線で楽しめるかもしれない。

もともと春画は、江戸時代には<枕絵>とか<笑い絵>と呼ばれていた。

枕絵として、嫁入りする娘に親が持たせる例があったという。

笑い絵とは、男女の性器が顔と同じぐらいの大きさであったり、

あり得ないような体位で描かれたり、書入れには<洒落>があったりなど、

<笑いを誘う>絵も多かったからのようだ。

上記著書の内容は

杉村治兵衛作「欠題組物」

鈴木春信作「風流座敷八景」

磯田湖龍斎作「風流十二季の栄花」

喜多川歌麿作「ねがいの糸ぐち」

葛飾北斎作「富久寿楚宇」

<風流>とは<春画>のこと。

鈴木春信には「座敷八景」もあり、風流で春画を表している。

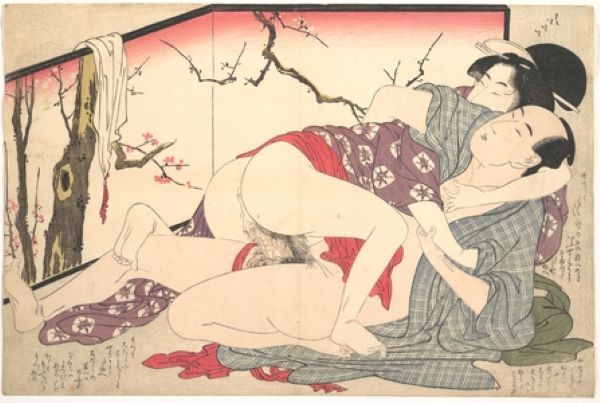

下は 杉村治兵衛作「欠題組物」の第二図。絵の上に長い詞書がある。

一応、フォトモーションのズームで拡大できるようにしたが。

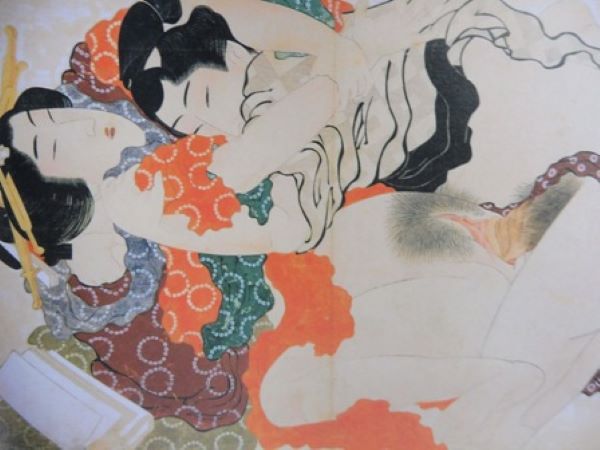

とりあえず、「富久寿楚宇」の八図と十図を観てみよう。

富久寿楚へのリンク